*스크롤을 내리자마자 결말 스포일러가 있어요.

<프랭크>가 다른 음악영화와 다른 점은 주인공이 음악을 포기하는 것으로 결론이 난다는 것이다. 그리고 포기해야 하는 때를 알고 돌아서는 뒷모습은 슬프기보단 차라리 후련했다. 나는 이 영화를 본 뒤 나에게도 그런 포기가 필요했던 건 아닌지 고민했던 적이 있는데, 어느 날 <프랭크>를 다시 보고서 깜짝 놀랐다. 왜냐하면 주인공이 음악을 포기했다고 명확하게 결론을 내는 부분이 없었기 때문이다. 내가 멋대로 포기했다고 생각하고 있었던 것뿐이지 영화에 나오지 않은 후일담은 모를 일이었다.

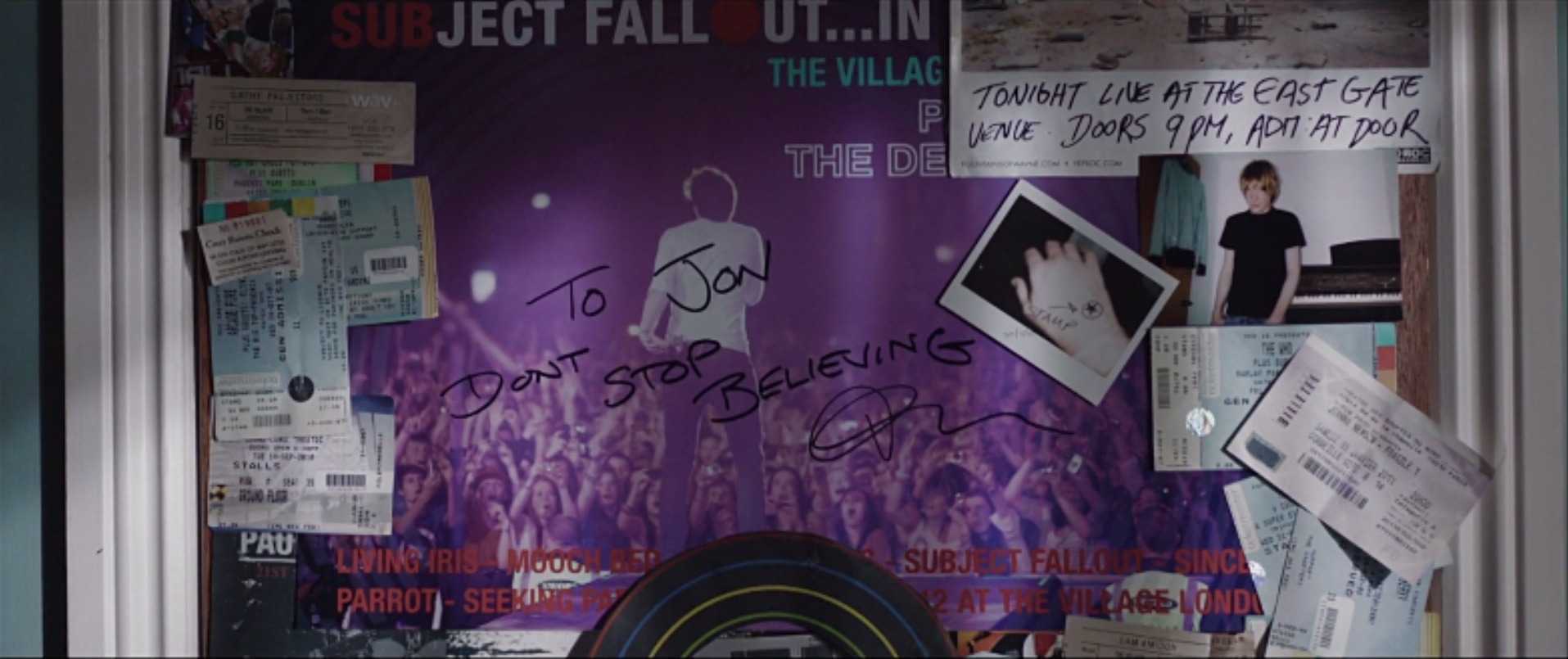

뮤지션을 꿈꾸는 존의 방에는 카세트테이프와 온갖 포스터와 공연 티켓들, 그리고 음악 장비들이 있다. 그는 언제나 머릿속으로 노랫말을 떠올려보지만 그중에 쓸만한 건 하나도 없고 간신히 떠오른 멜로디는 표절이다. 그래, 존에게는 재능이 없다. 그럼에도 불구하고 음악을 해볼 수 있는 기회는 주어지는데 이때 존은 자신의 모든 것을 쏟아부었다.

소론프르프브스(Soronprofbs)의 공연 포스터를 보고 그 이상한 이름을 기억하고 있었던 존은 우연히 그들을 만나게 되었을 때 기회를 붙잡을 수 있었다. 마침(?) 밴드의 키보디스트는 죽겠다고 바다에 뛰어들고 있었고, 당장 저녁에 있을 공연에 차질이 생긴 밴드에 "나도 키보드 연주해요."라는 한마디 말을 던져서 대타로 무대에 서게 된 것이다. 이날이 계기가 되어 밴드 매니저 돈(나중에 밝혀지지만 돈도 한때는 키보디스트였다)은 존에게 전화해 아일랜드에서 큰 건수가 있다고 함께 가자고 제안한다. 사실 존은 제대로 된 설명을 듣지 못해서 기껏해야 며칠 공연 좀 하고 돌아올 줄 알고 떠났는데 알고 보니 큰 건수는 새 앨범 녹음이라는 장기 프로젝트였다. 심지어 아일랜드 베트노에 있는 한적하다 못해 고립되어 있는 집 한 채가 밴드의 숙소이자 작업실이었다. 거의 1년이 걸리는 음반 작업 때문에 존은 회사도 그만둬야 했고 밴드의 돈이 금세 바닥을 보이자 존의 할아버지로부터 상속받은 비상금을 털어 베트노의 집세를 내고 식료품 등을 조달했다.

존이 그렇게까지 무리를 했던 이유는 어디서도 볼 수 없는 특별한 재능이 있는 프랭크 때문이었다. 절대로 가면을 벗지 않으면서 자기는 숨기는 게 없다고 말하는 이상한 사람이지만 음악적 재능만큼은 누구나 인정할 수밖에 없고 놀라우리만치 창의적이다. 존은 이 밴드가 성공하리라고 확신했고 그 멤버로서 한 획을 긋고 싶었다. 어디서나 영감을 받는 프랭크의 재능을 훔치고도 싶었다. 그런데 문제는 이 밴드에서 존의 역할이 없었다는 것이다. 키보드는 거의 코드만 짚는 정도에 불과했고 때때로 자작곡을 밴드 멤버들에게 들려준 적도 있었지만 연주하는 존도 자신이 없고 듣는 멤버들도 민망할 정도였다. 심지어 돈은 "아무리 애써도 구린 곡만 나오는 기분"을 잘 안다고 정곡을 찔렀다. 프랭크는 그나마 따뜻하게 받아준 편이지만 결국은 존의 곡을 뜯어 고쳐 완전히 다른 것으로 만들어버린다(그리고 나중에 진짜 감상을 말하게 된다). 실은 존도 뮤지션을 꿈꾸고 유명해지길 바라긴 했지만 그렇다고 음악을 통해 표현하고 싶은 무언가가 있지는 않았다. 자기 입으로 "곡의 주제를 못 찾겠다"고 말했으니 클라라가 그를 그저 손가락 취급하는 것도, 나나가 "자기 안을 들여다보면 아무것도 없다"고 말한 것도 영 틀리지는 않은 것이다.

키보디스트나 작곡가로서는 꽝이었지만 사실 존의 재능은 따로 있었다. 그는 홍보와 매니지먼트를 했어야 한다! 존은 베트노의 외딴집에서도 멤버들 몰래 유튜브에 영상을 올리고 트위터로 소식을 전하면서 사람들과 소통을 시도해왔다. 이를 계기로 조금씩 이름을 알리면서 텍사스에서 열리는 음악축제 SXSW 무대에 서게 되면서 마침 음반 녹음을 마친 소론프르프브스는 미국으로 향한다. 그러나 프랭크는 음악을 통해 사람들과 소통하고 싶은 열망에 사로잡혀 헛된 기대를 하기 시작했고 성공하고 싶은 존은 그를 부추기면서 결국은 밴드가 와해되고 만다. 밴드 없이 SXSW 무대에 단둘이 선 존과 프랭크, 존은 자작곡을 연주하기 시작하지만 프랭크는 전혀 노래할 생각이 없어 보이더니 대뜸 쓰러지고는 말한다. "음악이 구려."

마침내 가면을 벗은 프랭크는 밴드를 이탈한 멤버들이 공연하는 곳을 찾아가 무대를 바라보며 노래한다. "너희 모두를 사랑해(I love you all)." 멤버들은 아무말 하지 않고도 자연스럽게 연주를 맞춰 나갔다. 그러는 동안 프랭크는 단 한 번도 존을 바라보지 않았고 존은 아예 멀찍이 바에 앉아 그들을 바라보고 있었다. 결국 존은 밴드 안으로 들어가지 못했던 것이고 이제는 존도 인정할 수밖에 없었다. 그리고 인사도 없이 홀로 가게를 빠져나와 걷는다. 앞으로 어떤 일이 펼쳐질지 모른 채 바다를 바라보던 뒷모습에 비해서는 훨씬 홀가분해 보였다.

그리고 나는 이 장면을 보면서 존이 음악을 그만뒀다고 생각했다. 왜일까? 소론프르프브스가 아닌 다른 어딘가에서 음악을 했을 수도 있고, 뮤지션이 아니라 매니저나 그 외 음악 주변에 머물 수 있는 다른 직업을 가졌을 수도 있고, 그도 아니라면 여전히 팬으로 남을 수는 있었을 텐데 나는 그 모든 가능성을 생각하지 않았다. 존은 자신과 양극단에 서있는 프랭크를 만난 것을 계기로 자신에게는 이 길이 맞지 않는다는 것을 깨닫고 마침내 음악을 포기했다고 생각했다. 그리고 나에게도 이처럼 포기할 수 있는 계기가 필요했던 게 아닐까 의심했었다. 그러면 난 포기하고 나면 뒤도 돌아보지 않을 작정이었던 걸까?

그렇게 <프랭크>를 다시 보고 몇 번을 생각해봐도 결국 내 결론은 존은 음악을 그만뒀다는 것이었다. 음악 업계에 어떻게든 남아있을 방법은 있겠지만 뮤지션들을 볼 때마다 괴로울 것이고 팬으로 남는다 하더라도 전처럼 열성적이지는 않을 것이 분명하니까. 게다가 존이 음악에 미련을 두기에는 프랭크와 소론프르프브스와 함께 했던 시간 동안 모든 것을 쏟아부었다. 프랭크는 프랭크대로 위대한 음악을 해방하기 위해 밴드를 극한으로 몰았고, 존은 존대로 직장도 그만두고 비상금까지 털어가며 그 생활을 뒷받침했다. 음악적인 부분에선 도움이 되지 않았겠지만. 모자라면 모자라는 대로 자기가 할 수 있는 모든 것을 다 해봤는데도 남은 것이 아무것도 없다면 왔던 길을 돌아 나갈 수밖에 없고 다시 돌아볼 이유가 남아있지 않다. 무조건 포기하지 말고 끝까지 하라는 말은 존에게는 더 이상 할 수 없지 않을까. 아마 방에 쌓아둔 카세트테이프는 먼지를 맞게 될 것이며 장비들은 정리하게 될 것이다. 벽에 붙은 포스터 중 어떤 뮤지션이 믿음을 잃지 말라고 써준 것이 있는데 그건 처음부터 잘못된 믿음이었던 것이다. 아마 그 포스터도 떼야하지 않을까.

존이 그들을 뒤로 하고 나선 것은 어떻게 보면 용기였다. 자신은 프랭크가 될 수도 없었고 프랭크가 사랑한다고 노래하는 '너희 모두' 중 한 사람이 될 수도 없었다. 키보드 세션으로 살기에도 연주 실력이 형편없고 앞으로도 좋은 곡은 쓰지 못할 것이다. 그런 상황에서 존과는 달리 돌아서지 못하고 프랭크가 되고 싶다고 말하던 돈은 어떻게 되었던가? 녹음을 마친 뒤 프랭크의 가면을 뒤집어쓴 채 목을 매달아 죽었다. 그런 죽음을 밴드 멤버들은 제대로 기려 주기나 했는가? 유해를 그로우넛(프랭크가 먹는 보조제) 깡통에 담은 것도 웃기지만 기껏 뿌려 주겠다고 챙겨 온 것은 진짜 그로우넛이고 돈의 유해가 담긴 깡통은 이제 어디 있는지도 모른다. '너희 모두'가 되지 못한 재능 없는 사람을 대하는 방식이 이렇게나 가차 없는 작자들이다. 결국 소론프르프브스에서 살아서 나온 키보디스트는 존이 유일하게 되었다. 자신에게 주어지지 않은 것을 인정하고 끊어냈기 때문이다. 그런 결정을 할 수 있는 존에게 프랭크를 만난 것은 행운이었다.

'기타' 카테고리의 다른 글

| 먹는 것과 나를 돌보는 연습 (0) | 2021.02.16 |

|---|---|

| 인사이드 르윈: 반복되는 굴레 속에서 (0) | 2021.01.01 |

| 『보건교사 안은영』: 무지개 칼과 허름한 손전등 (0) | 2020.11.15 |

| 문라이트: 파르라니 빛나는 외피 (0) | 2020.11.07 |

| 존 카메론 미첼의 영화들: 마음의 벽을 뒤로 하고 (0) | 2020.10.24 |